對自然災害的防範2

近代以後如何防範

新技術和法律制度

明治時代以後引進了新的土木建築技術,隨著時代演進,日本不斷建造水泥製的水庫和防潮堤等防災相關設施。

關東大震災(1923年)(※1)等災害後,開始發展觀測技術和研究。以伊勢灣颱風(1959年)(※2)為契機,1961年制訂了災害對策基本法,力圖統整綜合性的防災體制。阪神.淡路大震災(1995年)(※3)當中,由於約有八成罹難者是因為建築物倒塌造成死亡,建築基準法等被重新審視(※4)。根據大規模災害的教訓,時時重新檢視災害對策,促進防災教育、充實受災者支援措施等,在軟體對策方面也受到重視。

※1 規模7.9。房屋倒塌再加上火災,死亡和失蹤人數達10萬5,000人,是日本災害史上損失最慘重的一次。

※2 死亡和失蹤人數 5,098人

※3 死亡和失蹤人數 6,437人。建築物倒塌造成頭部創傷、內臟損傷、頸部損傷、窒息、外傷性窒息等的死因占83.3%,燒死占12.8%,不明原因占3.9%。

※4 制定「推動建築物耐震改建相關法律」(1995年),修訂「建築基準法」(2000年)。

有地震的國家與幾乎沒有地震的國家之建築物

日本的地震頻發,在建築物的耐震化方面比較先進。例如高速道路的橋墩,如照片(左)所示為粗大耐震的設計,基礎構造也深入地下以穩定建築物。另一方面,在幾乎沒有地震的國家,橋墩就不像日本的這麼粗。

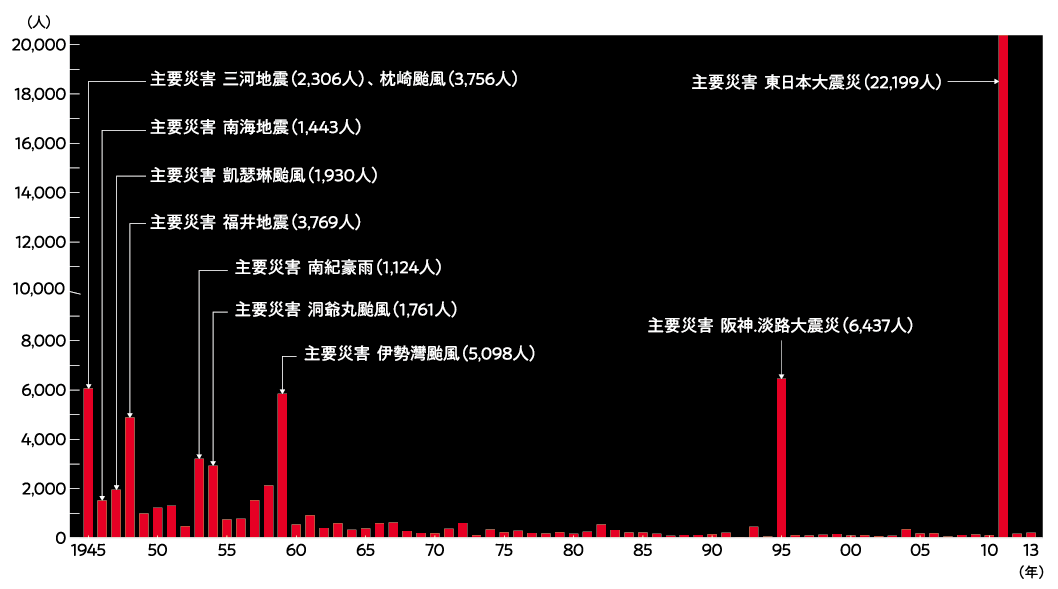

自然災害導致的死亡和失蹤人數的推移

日本幾乎每年都會因為自然災害造成許多人命及財產的損失。尤其在1950年代以前,大型颱風及大規模地震頻仍,經常會造成死亡人數高達數千人的災害。之後,隨著災害對策的發展,損失不斷減小。但在1995年的阪神.淡路大震災中,死亡、失蹤者人數卻達到6,437人,2011年發生的東日本大震災海嘯,死亡、失蹤者人數甚至超過2萬2,000人(※),受災情況極其嚴重。

自然災害導致的死亡和失蹤人數的推移

《2018年度版 防災白皮書》

基於阪神‧淡路大震災的經驗

將阪神‧淡路大震災視為教訓,針對以下項目重新評估。

- 初期行動體制

- 救助、救急醫療

- 火災應對

- 廣域援助

- 緊急輸送

- 緊急物資調度與配給

- 確保維生管線

- 避難所營運

- 志工接收與組織化

- 構造物耐震化

- 修復都市基礎建設

- 應急臨時住宅供給

- 計劃性的市區重建

- 瓦礫處理

- 產業重建

- 災害公營住宅供給

- 心靈關懷 等

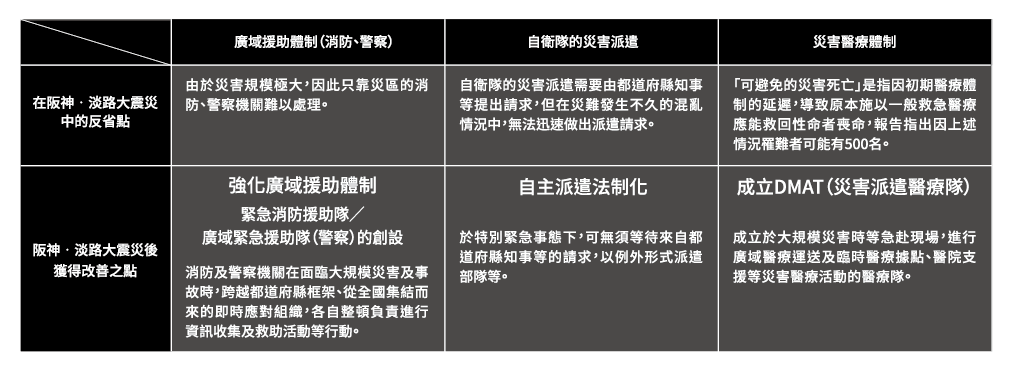

下列表格針對緊急消防援助隊、廣域緊急援助隊、自衛隊、DMAT,依據在阪神‧淡路大震災中的反省做出的改善,歸納出要點。