海嘯對策的演進

近代以前的海嘯對策為堤防、防潮林、防浪林等,近代以後的海嘯對策則發展到水泥製的堤防及水門等構造物。到了現代,除了硬體對策,也推動軟體方面的綜合性對策,例如培養防災組織、推行防災教育、進行避難訓練等。

海嘯預報是從1941年以三陸沿岸為對象開始實施,於1952年擴展到全日本。此外,1960年南美智利大地震引發海嘯造成嚴重災害,以此為起因,也開始完備國際互助體制,之後的東日本大震災海嘯更成為了海嘯警報等措施獲得改善的契機。

1 1896年以後 明治三陸地震海嘯與對策

當地能人志士主導高地遷移

當時,在災害重建及對策事業方面,日本並沒有制訂公共基本方針及公共資金使用規則的構思,而是個別推行對策。主要的對策是由當地能人志士們為中心,主導高地遷移。雖然吉濱(現在的岩手縣大船渡市三陸町吉濱本鄉)等地有至今仍生活在遷移地的成功案例,但多數居民經過10年左右又搬回原來的地方。主要原因包括:對於漁業相關業者來說距離海邊的作業場太遠、高地的飲用水不足、交通不便、眷戀祖先傳下來的土地、未經歷過海嘯的人移居等。

明治三陸地震海嘯 1896年6月15日(農曆5月5日,端午節)

19點32分,三陸沿岸發生了震度2級左右的地震,約30分鐘後突如其來的大海嘯向各地襲來,這就是「海嘯地震」,即使地震的震度不大仍會引發大海嘯。青森縣、岩手縣、宮城縣等地約有2萬2,000人罹難,流失、全毀或半毀的房屋多達1萬戶以上,受災情況慘重。

自然災害頻仍的國土

日本是世界上自然災害最多的國家之一。

覆蓋地球的板塊有十幾塊,日本列島即位於其中四塊板塊的交界處,且日本還是一個具有錯綜複雜海岸線的島國,全世界的活火山約有一成集中於此。此外,由於海岸到山岳的距離較近、海拔高度差較大,有許多湍急的河流。

出於這樣的國土位置以及地形,再加上氣候等自然條件的因素,日本除了地震和海嘯之外,還容易發生火山噴發、洪水、土石災害、颱風、豪雨和豪雪等自然災害。

在此我們將以日本至今所推展的海嘯災害應變對策為中心,為您介紹從過去承襲至今,應對大自然的智慧與技術等。

近代以前修建的海岸堤防

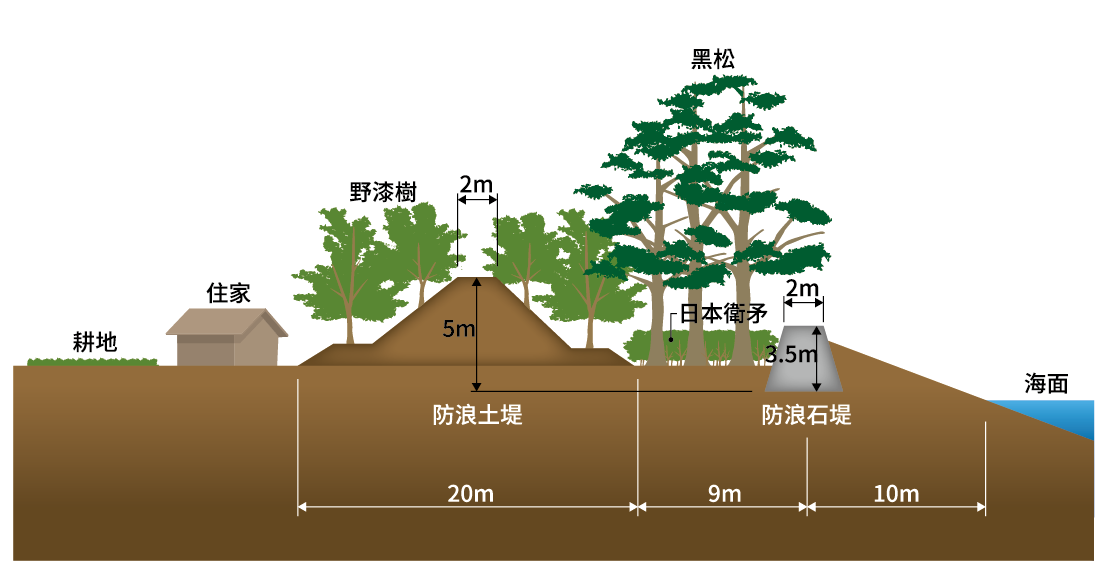

和歌山縣廣村(現在的廣川町)早在室町時代(15世紀初)就築有防浪石堤。1854年的安政南海地震海嘯發生後,濱口梧陵於夜間透過點燃稻叢(稻草束)指引因海嘯而未能及時逃跑的村民,這便是日本著名的「稻叢之火」的由來。在濱口的指揮下,人們在石堤內側築起了防浪、防潮林,以及長達600公尺的堤防。這些防備措施在1946年的昭和南海地震海嘯中發揮了作用。

15世紀初築起的石堤(靠海側)、江戶時代濱口梧陵種植的成排松樹林及修建的土堤。

2 1933年之後 昭和三陸地震海嘯與對策

國家與縣主導的高地遷移以及防潮林的建設

日本文部省(當時)的震災預防評議會,在災害發生3個月後發布了《海嘯災害預防相關注意書》(1933)(※)。依據這份注意書,當時的內務省擬定了復興計畫,並由國家與縣主導進行高地遷移計畫。岩手縣有18個町村38個村落集體遷移。此外還同時進行了大規模的防潮林建設。另一方面,田老村(現在的岩手縣宮古市田老)等地由於無法確保足夠的遷移用地,而採取了興建防潮堤,將居民安置在防潮堤後的方針。由於當時水泥製的構造物價格高昂,除了田老外,僅建設於岩手縣內的釜石、山田等地。

※所記載的海嘯災害預防方法包括:「高地遷移、防浪堤、防潮林、護岸、防浪地區、緩衝地區、避難道路、海嘯警戒、海嘯避難、紀念事業」。

昭和三陸地震海嘯 1933年3月3日

2點31分,三陸海域發生規模(M)8.1的地震,岩手縣沿岸等地觀測到5級震度。地震後30分鐘到1小時內,北海道至三陸沿岸便遭到海嘯襲擊。北海道、青森縣、岩手縣、宮城縣的死亡和失蹤人數超過3,000人,遭受流失、倒塌、燒毀、淹水等損害的房屋超過1萬戶。

「各自走(Tendenko)」的教誨

「各自走(Tendenko)」這句方言是「分別、各自」的意思,在岩手縣的三陸沿岸有句教誨「海嘯來,各自走」。「當海嘯來襲時不要管周遭,要各自分別逃命」這句話父傳子、子傳孫,代代相傳。海嘯奪去眾多生命,這句教誨蘊含了從這種反覆發生的悲劇中產生的強烈求生意志。

3 1960年以後 智利地震海嘯與對策

以構造物主體為對策的進展

智利地震海嘯的高度在東北地區太平洋沿岸為4~6公尺,可見昭和三陸地震海嘯後建造的防潮堤有效地發揮了功能。正因如此,以構造物主體為對策的進展 得以推動,在「智利地震海嘯特別措施法」(1960)(※1)當中,新設或改良海岸堤防、河川堤防、防波堤、防潮堤、水門等被列為中心要務。其背景離不開水泥構造物的建設技術的提升,以及由高度經濟成長帶來的經濟能力提升。

另外,夏威夷等地的海嘯資訊尚未得到運用,以此為契機,國際間的合作體制得以確立,針對「遠地海嘯(※2)的研究與預報體制也有大幅度的進展。

※1 「昭和35年5月智利地震海嘯受災地區之海嘯對策事業相關特別措施法」

※2 雖無嚴格定義,但一般是指距離日本沿岸約600公里以上的遠方發生之地震所引發的海嘯。

智利地震海嘯 1960年5月24日

明明沒發生地震,日本太平洋沿岸卻突然遭受海嘯襲擊。海嘯起因為日本時間5月23日4點11分在南美智利發生的地震,其地震矩規模(Mw)9.5,為世界觀測史上最大的強烈地震。隔天24日2點到7點之間,北海道至沖繩的廣大範圍內觀測到高度1~6公尺的海嘯,各地的死亡和失蹤人數達142人。這就是「遠地海嘯」,由震源在遠方的地震引發並傳播而來。

守護村落的普代水門

岩手縣普代村的普代水門高15.5公尺,1972年開始動工,耗費12年完工。同一時期新建的防潮堤等一般皆為10公尺左右的高度,而在普代村,考慮到曾造成嚴重災害的明治三陸地震海嘯高達15.2公尺,於是建設高於此高度的水門。東日本大震災海嘯時,海嘯雖然略為超過水門,但村落的中心地區得以免去淹水的災害,水門內側也沒有任何人遇難。

4 1980年代以後 轉變為由構造物、城市建設、防災體制三者結合的綜合性海嘯對策

進入1970年代後半,日本不再像以前那樣在遭受海嘯襲擊後才討論對策,而是開始事先研討海嘯常襲地區(三陸地區)應採取的對策。其結果就是在1983年3月統整出的《海嘯常襲地區綜合防災對策方針(草案)》(建設省河川局1983 建設省、水產廳共同調查)中,認知到光憑高度有限的構造物無法完全防禦海嘯,明確記載「防災設施、防災地區計畫、防災體制」這三者要互相配合。

之後1993年7月發生了北海道西南海域地震海嘯,因此七個省廳(※)協議的《地區防災計畫之海嘯防災對策強化指南》(1997)當中,繼承了結合上述三者的綜合性海嘯對策的想法,企圖轉變只依賴硬體對策的思維。

2004年內閣府等機關進一步整合了《海嘯、大潮災害預測地圖手冊》,各地開始模擬海嘯災害及製作海嘯災害預測地圖等,在軟體對策方面有了進展。

在目睹了東日本大震災海嘯危害的今天,於進一步提升軟硬體對策的同時,我們每一個人都需要提高防災意識。

※ 國土廳、農林水產省構造改善局、農林水產省水產廳、運輸省、氣象廳、建設省、消防廳(均為當時名稱)