海啸应对措施的发展历程

近代以前的海啸应对措施是修建堤坝、防潮林和防浪林等,近代以后,以水泥堤坝和水门等构造物进行应对的措施取得了发展。到了现代,除硬件措施外,培养防灾组织、开展防灾教育和避难训练等软件措施的综合性应对也得到了推进。

海啸预报自1941年起以三陆沿岸为对象开始实施,1952年扩展至全日本。此外,以1960年由南美智利地震引发海啸造成巨大损失的智利地震海啸为契机,国际合作体制也得以建立。之后的东日本大震灾海啸更成为了海啸警报等措施获得改善的契机。

1 1896年以后 明治三陆地震海啸与应对措施

当地能人志士主导高地迁移

当时,在灾害修复和应对措施事业方面,日本并没有制定公共基本方针和公共资金使用规则的构想,而是个别地推行措施。主要的措施是以当地的能人志士们为中心主导高地迁移。虽然吉滨(现在的岩手县大船渡市三陆町吉滨本乡)等地有至今仍生活在迁移地的成功案例,但是大多数居民经过10年左右又搬回到原来的地方。主要原因包括:对于渔业从业者而言距离作业海滨过远、高地的饮用水不足、交通不便、眷恋祖辈传下来的土地、未经历海啸者移居等。

明治三陆地震海啸 1896年6月15日(农历5月5日,端午节)

19时32分,三陆沿岸发生了震级2级左右的地震。约30分钟后突如其来的大海啸向各地袭来,这就是“海啸地震”,即使地震的震动不大也会引发大海啸。青森县、岩手县、宫城县等地约2万2,000人死亡,流失、全毁或半毁的房屋多达1万户以上,造成了巨大的损失。

自然灾害多发的国土

日本是世界上自然灾害最多的国家之一。

覆盖地球的板块有十几块,日本列岛即位于其中4块板块的交界处,且日本还是一个具有错综复杂海岸线的岛国,全世界的活火山约有1成集中于此。此外,由于海岸到山岳的距离较近、海拔高度差较大,有很多湍急的河流。

出于这样的国土位置、地形以及气候等自然条件的因素,日本除了地震和海啸之外,还容易发生火山喷发、洪水、泥石流灾害、台风、暴雨和暴雪等自然灾害。

下面我们将以日本至今所推进的海啸灾害应对措施为中心,为您介绍从过去传承至今,应对自然的智慧和技术等。

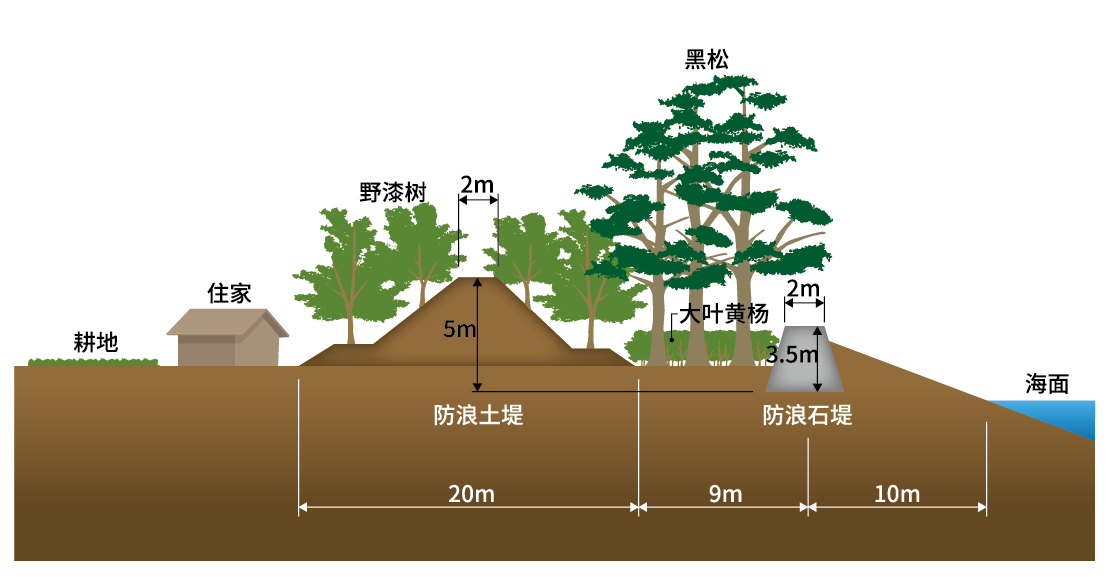

近代以前修筑的海岸堤坝

和歌山县广村(现在的广川町)早在室町时代(15世纪初)就修筑了防浪石堤。1854年的安政南海地震海啸发生后,滨口梧陵在夜晚通过点燃稻丛(稻草捆)来引导因海啸而未能及时逃跑的村民,这就是日本脍炙人口的“稻丛之火”的来历。在滨口的指挥下,人们在石堤内侧建起防浪林、防潮林以及长约600米的堤坝。这些防备措施在1946年的昭和南海地震海啸中发挥了作用。

15世纪初建造的石堤(靠海侧)、江户时代滨口梧陵种植的成排松树与修建的土堤。

2 1933年以后 昭和三陆地震海啸与应对措施

国家、县主导的高地迁移与防潮林的建设

日本文部省(当时)的震灾预防评议会在灾害发生3个月后发布《海啸灾害预防相关预警书》(1933)(※)。在此基础上,当时的内务省制定了复兴计划,由国家和县主导实施高地迁移。岩手县有18个町村38个村落集体迁移。此外还同时开展了大规模的防潮林建设。另一方面,田老村(现在的岩手县宫古市田老)等地由于无法确保足够的迁移用地,采取了建设防潮堤,将居民安置在防潮堤后的方针。由于当时水泥构造物价格高昂,防潮堤除了田老以外,仅建造于岩手县内的釜石、山田等地。

※所记载的海啸灾害的预防方法包括:“高地迁移、防浪堤、防潮林、护岸、防浪地区、缓冲地区、避难道路、海啸警戒、海啸避难、纪念事业”。

昭和三陆地震海啸 1933年3月3日

2时31分,三陆海域发生震级(M)8.1级的地震。岩手县沿岸等地观测到5级地震。地震后30分钟到1小时内,北海道至三陆沿岸便遭到海啸袭击。北海道、青森县、岩手县、宫城县的死亡和失踪人数超过3,000人,遭受流失、倒塌、烧毁、浸水等灾害的房屋超过1万户。

“自顾自(Tendenko)”的祖训

“自顾自(Tendenko)”是方言中“分别、各自”的意思,岩手县的三陆沿岸有句祖训“海啸来袭自顾自”。“如果海啸来了,不要管周围,要自顾自分散逃跑”这句话父传子、子传孙,代代相传。海啸造成了众多的死难,这句祖训中包含着从这种反复发生的悲剧中产生的强烈的求生意志。

3 1960年以后 智利地震海啸与应对措施

以构造物主体为应对措施的发展

智利地震海啸的高度在东北地区太平洋沿岸为4~6米,可见昭和三陆地震海啸后修建的防潮堤有效地发挥了作用。正因如此,以构造物主体为应对措施的发展 得以推进,在“智利地震特别措施法”(1960)(※1)中,新建或者改造海岸堤坝、河川堤坝、防波堤、防潮堤、水门等被摆在了核心位置。其背景离不开水泥构造物建造技术的提高,以及由经济的高速发展带来的经济实力的提高。

另外,夏威夷等地的海啸信息尚未得到运用,以此为契机,国际间的合作体制得以确立,对于“远地海啸(※2)”的研究和预报体制也取得了很大的进展。

※1 “昭和35年5月智利地震海啸受灾地区海啸对策事业相关特别措施法”

※2 虽然没有严格的定义,但通常是指距离日本沿岸超过600千米的远方发生的地震引发的海啸。

智利地震海啸 1960年5月24日

明明没有地震,但是日本的太平洋沿岸却突然遭受了海啸袭击。成因是,日本时间5月23日4时11分在南美智利发生的矩震级(Mw)9.5级地震,这是世界观测史上最大的剧烈地震。次日24日2时到7时间,北海道至冲绳的广泛地区内观测到1~6米的海啸,各地的死亡和失踪人数达142人。这就是“远地海啸”,由震源在远方的地震引发并传播而来。

保卫村子的普代水门

岩手县普代村的普代水门高15.5米,于1972年动工,耗时12年建成。同一时期新建的防潮堤等设施的一般高度为10米左右,而在普代村,考虑到曾造成巨大灾害的明治三陆地震海啸高达15.2米,所以修建了高于此高度的水门。东日本大震灾海啸时,海啸虽然略微超过水门,但村子的中心地区免遭浸水,水门内侧的遇难人数为零。

4 1980年以后 转变为构造物、城市建设、防灾体制三者结合的综合性海啸对策

进入1970年代后半期,日本不再像以前那样在遭受海啸灾害之后再才讨论对策,而是开始事先研究海啸常袭地区(三陆地区)应采取的应对措施。其结果是,在1983年3月汇总的《海啸常袭地区综合防灾对策方针(草案)》(建设省河川局1983 建设省、水产厅共同调查)中,认识到仅靠高度有限的构造物无法完全防御海啸,明确记载“防灾设施、防灾地区计划、防灾体制”三者要结合起来。

此后1993年7月发生了北海道西南海域地震海啸,因此7省厅(※)协议的《地区防灾计划中的海啸防灾对策强化指南》(1997)中,继承了结合上述三者的综合性海啸对策思路,力图转变仅依靠硬件措施的思维方式。

2004年内阁府等机关进一步总结了《海啸、大潮灾害预测地图手册》,各地开始模拟海啸危害并制作海啸灾害预测地图等,在软件措施方面取得进展。

在目睹了东日本大震灾海啸危害的今天,于进一步充实软硬件措施的同时,我们每一个人都需要提高防灾意识。

※ 国土厅、农林水产省构造改善局、农林水产省水产厅、运输省、气象厅、建设省、消防厅(均为当时名称)